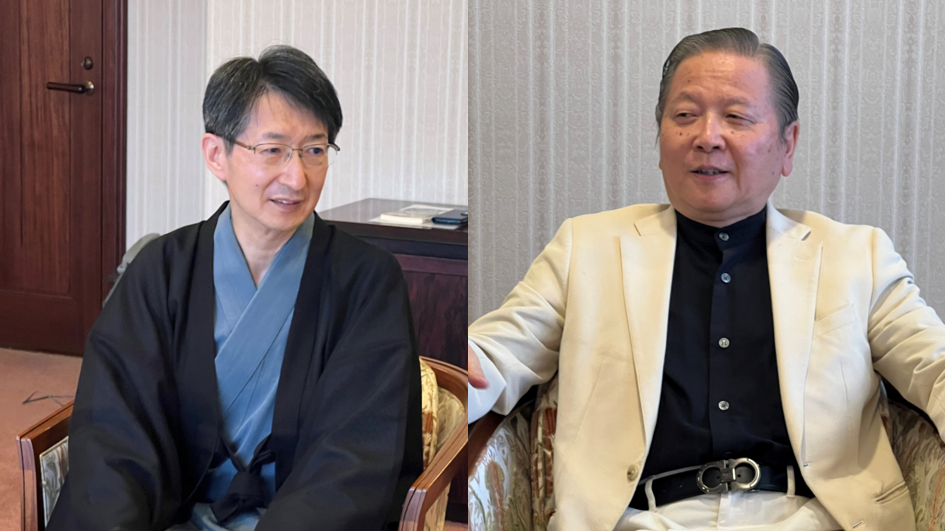

今回の対談では、企業経営の課題に、つねに組織の観点から展望を与えてこられた経営学者の内野崇氏との対談です。戦国大名を一つの経営組織としてみた場合、『お茶と権力』で提示した議論がどのように受け止められたかを伺います。そして、学習院大学で長年学生を育ててこられた経験を踏まえての経営者に求められる資質論へと話が膨らんでいきます。本対談は、前編、後編の2篇に分けてお届けします。

内野崇氏プロフィール

1982年3月東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得。1982年4月学習院大学経済学部専任講師。2019年3月学習院大学経済学部教授を退任。その間に、国内企業を中心に数多くのコンサルティング、研修・教育に従事。経営研究所、日本生産性本部その他のコーディネーターを歴任。学校法人学習院企画部長として学校改革に携わる。主たる専門は、経営組織論。組織学会所属。現在は、学習院大学名誉教授。

一般社団法人経営研究所代表理事。(株)関電工取締役。

経営組織論から茶の世界を眺める

田中:お忙しい中おいでいただきありがとうございます。せっかく内野様にお出ましいただいたのですから、今日は経営や組織の分野でお話しいただきたいと思います。事前には、「政治的人間と真のコミュニケーション」という切り口もご提案いただいております。H.ラスウェル『権力と人間』に従えば、政治的人間とは、富、知識などの社会的価値よりも権力を第一義的に追及する人間類型になるかと思います。拙著では、文化的な価値を手にすることが権力の追求にも有効であったという分析をしたと位置付けられるとも思っています。図々しい質問ですが、拙著の特徴をどこに求めていらっしゃるかを切り口に話を広げていければと存じます。

内野:まず一言で感想を申し上げれば、お茶の世界は、高尚であり、伝統・文化に属する領域(もっとも今日にあっては、女性が中心の習い事)だと一般的には思われています。しかし、戦国時代末期、信長・秀吉が登場し、天下統一をめざし、激しい権力闘争が繰り広げられる中で、まさに権謀術数の一つとして“お茶とお茶会”が見事に活用され、その渦中に錚々たる茶人達(その筆頭が、まさに利休)巻き込まれていく様は、まことに壮観であると感じました。

田中:茶に対するステレオタイプを改めたいと思って書いた本なので、そう言っていただくと嬉しいです。

内野:御著書では、次のような分析をなさっておいでです。

まず、室町時代の武家文化の象徴たる唐物コレクションの流れを引き継ぎながら、信長は、お茶と茶会にまつわる世界を、天皇・公家に対する対抗的メディアとして位置付ける一方で、武家支配の道具立てとして活用します。そこでは、茶会(茶器、お軸等の扱いも含め)は、俄然、政治性(茶会は、支配の正当性とそのあり方、秩序、序列等を明確に世間に知らしめ、周知徹底する場に!)を帯びることになりました。

次に、秀吉は、茶会の道具立てを、自らが信長の継承者たる!を知らしめるために活用し、また上は天皇・公家から、武家を超え一般大衆にまで、広く自らの支配の正当性を浸透させる手段として用いたわけですが、結果として一般の人々が茶に親しむ契機となり、茶の普及に繋がりました。

そして、信長・秀吉のその背後にあって、また時として前面に出る形(茶堂(茶頭)を超えて、お側御用人、取り次ぎ役等の立場で)での茶人達、とりわけ、両雄に仕えた利休の働きと活躍は突出しており、実に面白いと思いました。

田中:本筋の要点をとりだして、わかりやすくまとめていただきましたね。

内野:さらに歴史学・文化人類学的な視点に立つと、一見すると権力とは無縁だと思われていた“お茶と茶会にまつわる世界”が、武器、金銀・貨幣、領地、城を凌ぐ、支配と政治の有力な道具立て(特異なるアイコン)として活用されていく様は、実に人間社会の成り立ちとダイナミズムを理解・解明する上で、興味ある論点だと思いました。

田中:ご指摘の通り、社会を動かす大きなメカニズムは何かという関心が私の根底にはあるのだと思います。

内野:時代が歴史の中で生み出したフェテッシュなるもの(このケースでは“茶にまつわる世界”)が、時代と社会を動かす大いなる“磁場・磁界”になる典型例としてみることができるのではないでしょうか。

田中:いや、人間の執着心が歴史を動かすという風にまでは意識していませんでした。

内野:御著書の一番の特徴は、お茶会の持つ多義性と多様な意味に注目されていることです。生々しい権力と政治の場に限らず、喧噪と怒号を排し静寂の中で、自己を見つめ心を立て直す場、“直心の交わり”(真のコミュニケーション)の場(精神性を重視する“侘茶の世界”)としての意味にも言及がなされており、奥行きのあるストーリーになっていることだと思います。

田中:執筆の途中から、茶席が真のコミュニケーションの場であるからこそ、今日まで続いてきたということはぜひとも書いておきたいと考えはじめました。しかし、政治権力の道具となったという議論とは異質なので一冊の中に組み込むのに苦労したので、特徴として評価していただくと報われたという感じです。

内野:さらに、権力と文化の交錯に加え、ピエール・ブルデューの言う“客体化された文化資本”と“身体化された文化資本”の集積の場、それを表象する場・空間論として本書を読むのも面白いと思っています。つまり、禅の世界を前提に精神性を重視する“詫びの世界”、和敬清寂の象徴としての佇まい、質素にして密室的な狭い茶室のつくり、お軸、花入、お茶碗、棗【なつめ】、茶筅等の道具組の意味合いですね。現在の大いなる文明の発展、DX化する現代社会にあって、真のコミュニケーションをするための空間・場―その典型としての茶室―は、必須であると感じさせられました。にもかかわらず、そうした空間・場は消滅の危機に瀕しているのではないでしょうか。

田中:個人宅にある由緒ある茶席も、代替わりの際に次々と消えていってしまいました。さらに、コロナ禍が拡大して、「密な」空間として茶室が否定的にとらえられているのを前にして、私たちがなぜ茶室を必要としているのか、も論じなければいけないと感じました。

内野:最後の場面で、秀吉の逆鱗に触れ、利休の放逐に留まらず、とりわけ切腹を申しつけられることになります。利休の死に臨むスタンスをどうとらえられておいででしょうか?

田中:まず、内野様の見解をお聞かせいただけますか?

内野:一つには、死をもって、仕えた政治的支配者としての秀吉という人間を乗り越えて見せる気概(政治びととしての品格と潔さを最後まで堅持!)ということができると思います。もう一つには、甘んじ死を受け入れ、茶人として死んで見せることで、茶人としての永遠の命を掌中にできたのではないか。これは、あとで、「『侘茶』はいかにして文化資本になったのか」(『iichiko』2022年夏号)として整理された論文を読ませていただいたこととも関連します。“利休的な茶の世界観、利休の侘茶等”が、後代の『南方録』、『茶の本』(岡倉天心)等を通じて、我が国の近代化にとって必須となる「我が国の固有性」と「創造」(ブルデュー)を満たす重要な文化として結実していくことになり、茶の世界が、芸術として広く認知され、その最大の立役者として利休は、“創造者”の地位を得ることになったと指摘されています。その後の文化資本としての茶道の普及と発展に大いなる貢献につながったことは、特筆に値すると感じました。その観点からすると逆説的ですが、利休に切腹を命じた秀吉の想定外の大いなる貢献とは言えませんか。

田中:お読みいただいた論文では、「和の文化資本」という特集だった関係もあり、文化資本概念の提唱者であるピエール・ブルデューの議論を直接援用する形で、新著では書ききれなかった理論的背景を明らかにし、射程を現代まで伸ばして考えてみました。

秀吉の補佐役としての利休

田中:組織には、「トップを支え、アドバイスを行い、補佐し、時にはガバナンスの機能をも担う[経営のサポート・支援の仕組みと人材]が不可欠。」とされていますが、この視点から、秀吉政権を見た中での利休の役割についてお話しいただきたいと思います。

内野:宗易(利休)は、10代から茶の湯に入り、茶の道を究め、茶会等の開催を含め、今井宗久らと並んで、茶の世界で頭角を現わしていたことは事実です。しかし、40代後半までは、堺の商人として成功をおさめ、会合衆の一人として活躍をしており、元々、世事に長け、商売の駆け引き、政治的なセンスと資質に恵まれた人物であったと思われます。

田中:私たち茶人は茶人としての利休だけをみてしまい勝ちですが、あくまでも商人として生きていたことを忘れてはいけませんね。

内野:さらに茶堂(茶頭)の立場で、意見が言えるポジションにあり、秀吉を取り巻く様々な人物と交流がありました。茶堂としては、世間を見、状況判断をし、また茶会を通じて人物の器量を見、心眼を鍛え、茶堂の立場を超えてアドバイスなり意見具申をしていたように思われます。具体的には、秀吉と家臣の間に入ることで、秀吉の威光を活用しつつ、家臣団を含め、内外に影響力を行使し、一方で内外の人材のネットワークのコア(結び目)にあって、多くの情報に触れ、情報取集に努め、秀吉の大切な側用人となり、結果的に大きな政治力(権力)を手にすることになったわけですよね。

田中:おっしゃる通りです。

内野:それが、利休のお役御免と放逐につながったと論じておられるのも御著書の特色の一つだと思います。具体的には、まず、“政治びと”として力を持ち過ぎた利休に対する警戒感が急浮上したことのほかに、もはや、秀吉は、“茶会”を支配の道具として使わずとも、官位による序列化等、自らの支配の正当性と保持が可能になったことを指摘されているのが独自な論点かと思います。それは、『千利休 「天下一」の茶人』でも指摘されておられましたが、『お茶と権力』では、もう一つ大切な論点が提起されています。すなわち、茶会の場の別の意味・機能―“直心の交わり”の場―がクローズアップされ、茶人として秀吉の才覚の向上とも相まって、“利休”に頼らずとも、“直心の交わり”が可能になり、その中で反って“利休”同席の負の効用が、秀吉側で意識され、“利休抜き”の機会が増したこと等により、利休は、お役御免、抹殺されることになるということですよね。

田中:わたしの考えが発展していった過程を話していただいたようです。

内野:従来の議論に付け加えられた二つのご指摘は、利休の失脚の原因分析を超えて、その後の茶道の発展・展開を考える上で重要な論点を提供しているように思われます。もしかすると、利休は秀吉をコントロールしきれなくなったのかもしれませんよね。

田中: 秀吉をコントロールしきれなかったというご指摘に触発されると、利休が死を受け入れたのは、これ以上そばにいて自分がコントロールしきれないというか、助けようと思っても助けられなくなった秀吉から離れるチャンスだ、と利休は受け止めたのかもしれませんね。

内野: ある種の過剰さが、秀吉の一つのポイントだったのかもしれません。利休の死が、なぜ今、問題になるかと言うと、日本人の死生観みたいなところから来ているのでしょう。

田中: さらに、利休の死を掘り下げていくヒントをいただいたように思います。どうもありがとうございます。